治沙之才丨刘永萍:扎根大漠二十载 科学治沙富百姓

2024-12-13 16:17:05 来源: 天山网

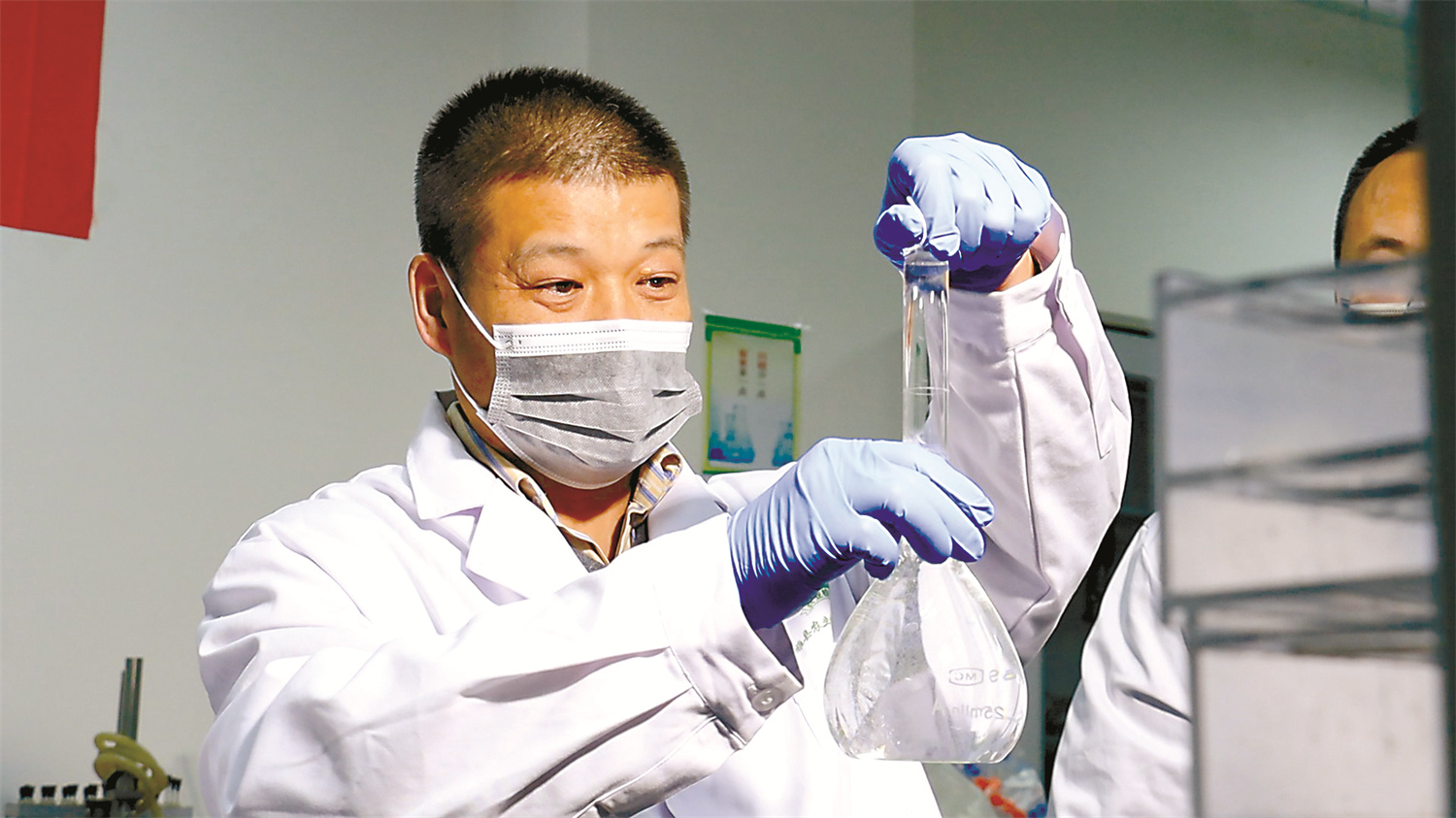

刘永萍在实验室做科学研究。陶涛 摄

他先后主持参加国家、自治区科研课题30多项,主持起草发布国家标准及地方标准项目8项,取得发明专利20余项,研制设备中试机6台,研发土壤改良剂4种,主编或参编专著6部……多项科研成果填补了新疆沙产业、荒漠生态修复等领域的空白。

2019年,被评为中国林草产业创新英才;2021年成为食药同源物质评价和利用专业委员会委员;获评“建党90周年身边榜样——新疆维吾尔自治区勘察设计行业平凡岗位优秀个人”;多次被单位评为先进工作者、优秀党员。

……

扎根荒漠,科研先锋

一沙一世界。21年来,刘永萍似荒漠里的梭梭,凭着一股韧劲,治沙止漠,新疆天山南北都留下了他的足迹。

在他的带领下,团队攻克了沙区生态经济林栽培的保墒漏肥关键技术,研发出无灌溉造林技术和沙地林果保墒保肥技术。同时,他们还创新了“排盐、抑盐、降盐、隔盐、脱盐”造林地盐渍化综合治理关键技术,成果水平总体达到国际先进水平。

由刘永萍主持和参加的额尔齐斯河流域、阿克苏河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程关键科学问题与技术研究,提供干旱荒漠区植被生态修复人工种子库及无人机飞播植被恢复技术,实现了干旱荒漠区的植被生态快速修复。

此外,他还积极提供林业设计咨询等技术服务,主持防沙治沙、沙漠公园、国家沙化土地封禁保护区实施、道路防护林等规划设计、咨询百余项。

刘永萍的科研成果,如同荒漠中的甘霖,滋润着这片干涸的土地。

肉苁蓉:双赢之宝

刘永萍(中)在讲解肉苁蓉接种技术。

荒漠化治理不仅仅是一项生态工程,更是一项民生工程。刘永萍深知,要让荒漠化治理真正深入人心,必须兼顾生态效益和经济效益。于是,他将目光锁定在了“沙漠人参”——肉苁蓉上。

肉苁蓉,一种寄生在梭梭、红柳等植物根部的珍贵药材,既能防风固沙、改善生态环境,又能增加经济效益。然而,当时肉苁蓉的寄生率低、人工种植培育简单粗放,阻碍了其规模发展。

面对这一难题,刘永萍迎难而上。他查阅文献、实地调研,最终将人工接种肉苁蓉技术作为科研重心。经过3600多个日日夜夜的研究和试验,他首创了种子萌发的浸种液和液体接种技术,从根本上解决了肉苁蓉生产中寄生率低的突出问题。

在此基础上,刘永萍和团队又研发了肉苁蓉立体多功能液体接种机,实现了肉苁蓉种植的机械化。这一创新不仅大大提高了种植效率,还节约了种量、提高了种子萌发和寄生率。刘永萍的多项技术成果也得到新疆肉苁蓉生产企事业单位的认可,相关专利成果获得第五届新疆维吾尔自治区专利奖。

如今,肉苁蓉已经成为新疆荒漠化治理的一张名片,为沙区农牧民带来了实实在在的收益。

坚守初心,砥砺前行

刘永萍的科研之路并非一帆风顺。他面对过无数次的失败和挫折,但每一次的跌倒都让他更加坚定。他坚信,科研就是为了技术落地、造福人民。

为了推动新疆肉苁蓉产业的发展,刘永萍起草了国家标准《肉苁蓉培育技术规程》,规范了肉苁蓉种植的全链条技术操作标准。他还发起成立了新疆肉苁蓉产业发展联盟,提高了整个产业的竞争力。在他的努力下,肉苁蓉产业在新疆蓬勃发展,为沙漠添绿生“金”,促进了沙区农牧民的致富。

如今,刘永萍已经步入中年,但他的治沙植绿之路依然漫长而艰辛。然而,他从未停下脚步。他带领团队又承担了新的重点研发项目,继续为新疆的科技事业发展、农民脱贫致富、生态环境保护贡献自己的力量。

刘永萍的故事,是一段关于坚韧、创新和奉献的传奇。他用实际行动践行了科技为民的誓言,成为了大漠中的绿色英雄。

(整合:赵静 资料来源:中国绿色时报 海报制作:赵静)