石染典过所

2022年11月29日 00:28:11 来源: 新疆是个好地方

唐朝对外进行开放政策,与前代相比,无论是陆路交通还是海上交通都比较发达,丝绸之路更加繁荣。与此同时,唐朝为保证正常的商业贸易往来,稽查行旅,防止逃避赋役、拐卖人口等,实行严格的过所制度。

“过所”一词,从字面上讲是“度过(经过)之处所”,这是广义上对“过所”的解释。狭义的“过所”专指行人度过关津时的凭证,是从汉朝开始使用的,就是现在的通行证。

过所制度开始于西汉武帝太始时。汉唐时期,凡到各地进行贸易或其它活动的商人等都要持“过所”,否则便是非法通行,要受到缉拿。因此,“过所”对国内人员来说,大致相当于身份证加通行证;对外国人来说,则相当于护照。汉唐时期的丝绸之路上,实行着严格的过所制度,这种制度是丝绸之路管理的核心部分。

“过所”在不同的时代有不同的称谓,商周称符节,战国、秦朝称传,西汉一度传与“过所”并行,汉晋形成过所制度。《周礼·郑玄注》说:“传,如今移过所文书。”东汉刘熙所撰辞书《释名》是这样解释“过所”的:“过所,至关津以示之也。”也就是说,“过所”是通过关戍、渡口时需要出示的文件。

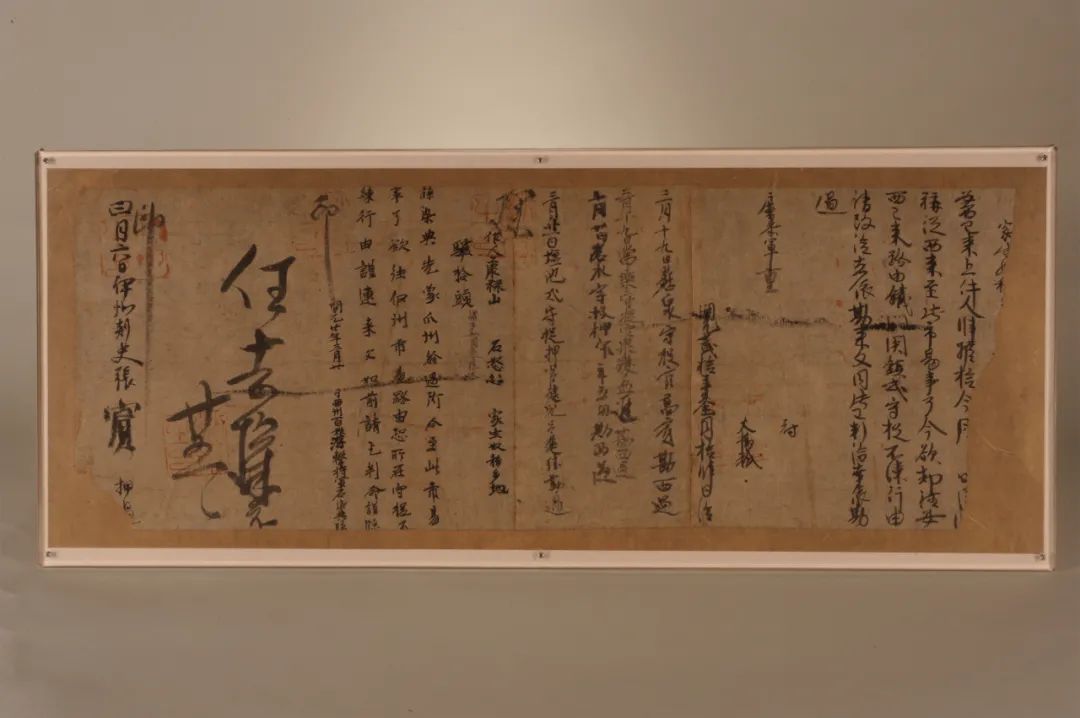

到了唐代过所制度已十分完备,今吐鲁番一带就出土过大量的过所文书原件。1959年新疆吐鲁番阿斯塔那509号墓出土的纸质文书——《石染典过所》,就是一件唐朝时期使用的典型“过所”。

石染典过所(唐代;吐鲁番阿斯塔那墓出土)

《石染典过所》由三张纸粘接而成,长78厘米,宽28.5厘米,前后残缺,但内容清晰,存文24行。文书中有朱印五处,首印为“瓜州都督府之印”,中间三印为“沙州之印”,结尾处为“伊州之印”。“过所”是为通过各种关卡而向官府申领的通行证,此件是商人石染典从瓜州和沙州户曹处领取的“过所”。石染典携带着安西都护府颁发的“过所”,从安西到瓜州经商,“市易”后,为返回安西,又请求瓜州都督府发给回去的“过所”,因此瓜州给他签发了“过所”。由于从瓜州到安西要经过铁门关(今焉耆与库尔勒之间),所以在“过所”里特别注明此关。

根据《唐六典》的记载,“过所”在中央由尚书省发给,尚书省主管过所事务的是刑部司门郎中和员外郎,由刑部司门司主管,都官员外郎协管。在地方则有都督府或州发给,由户曹参军主管,谘议参军协管。申请人在申领“过所”时要呈交文书,按照规定一一说明各种有关项目,必要时还要附上有关证件。

正式“过所”一般是一式两份,一份正本,由官方加盖官印发给申请人;副本由主管官员与协管官员签名并留档。唐代法律对于没有“过所”而私自出入关津的行为,制定了相应的惩罚措施:“凡水陆等关,两处各有门禁,行人来往皆有公文,谓驿使验符券,传送据递牒,军防、丁夫有总历,自余各请过所而度。若无公文,私从关门过,合徒一年。”

申请人领到“过所”后,须妥善保管。万一丢失,当事人就要被拘押扣留,待查清身份后再酌情处理。1973年吐鲁番阿斯塔那出土的《开元廿一年正月—二月西州都督府勘问蒋化明失过所事案卷残卷》,就是一件唐代地方官府审理丢失“过所”案件的行政诉讼文书,该文书经过刘俊文先生整理,内容大体如下:京兆府云阳县嗟峨乡人蒋化明,为敦元暕充当脚夫,自凉州向北庭运输。行至金满县,恰逢括户,遂附籍为民。后因饥贫,又为北庭子将郭林驱驴,送和糴米入伊州仓。到西州时驴病死,练用光,“过所”也不慎丢失,被郭林派傔人桑思利捉送官司。经法曹司勘问,判付桑思利领蒋化明往北庭。路过酸枣戍,因无“过所”,又被捕回,交功曹司审讯。

从本案件的卷宗来看,既有被告丢失“过所”的辩词,又有功曹、法曹参军的审问记录,最后是地方主管官员的判决意见和户曹参军为蒋化明补发行牒。该案件卷宗说明唐代官府对于通行证的管理是非常严格的。

吴承恩在《西游记》中说,唐僧是由唐太宗亲自任命去西天取经的。临行前,唐太宗亲自将通关文牒交给唐僧,还与他结拜为兄弟,对他非常支持。前往天竺取经的他出发时身上带了三样东西锦斓袈裟、九环锡杖和通关文牒。在后面的故事中我们不难看出,通关文牒的实际作用就和当今的签证是一样的。在女儿国的时候,国王不给唐僧倒换文牒,唐僧便不能离开女儿国。

然而,真实的玄奘在西行伊始最主要的障碍却来自朝廷。初唐时期,国家初定,边界不稳,国人不允许出境。贞观元年(627年),玄奘几次三番申请“过所”,以西行求法,但未获唐太宗批准。此事并没有打消玄奘西行求法的念头,他决心寻找机会西行。根据当时规定,私度边关比私度内地关隘惩罚更重,所以他的这个决定非常危险。贞观三年(629年),长安遭遇大灾,朝廷允许百姓自寻出路,玄奘便借机混入灾民中偷渡出关。那年,玄奘刚好二十七岁。(新疆维吾尔自治区博物馆 阿迪力·阿布力孜)