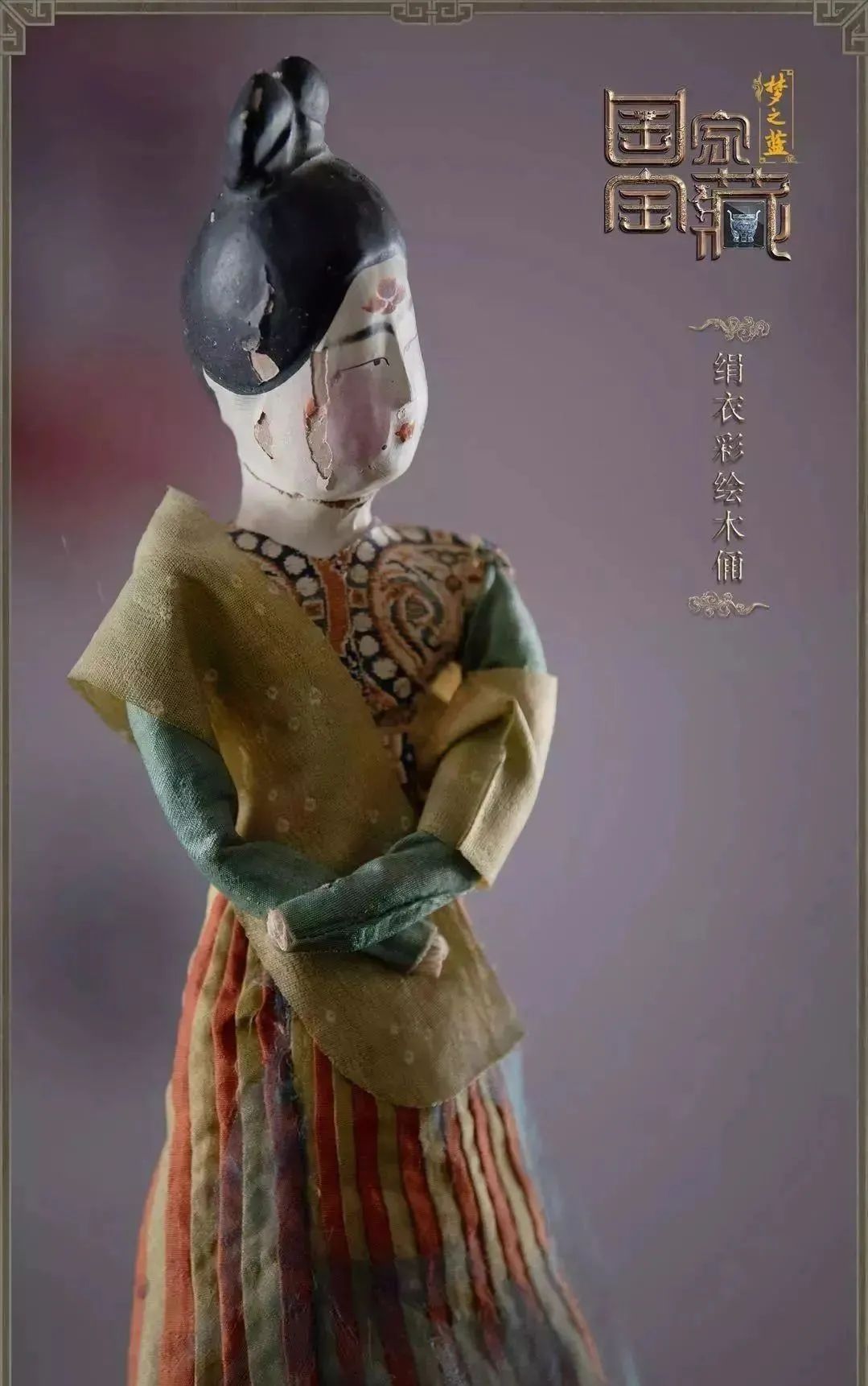

绢衣彩绘木俑的前世

2024-01-09 12:55:21 来源: 天山网

绢衣彩绘木俑出土于吐鲁番阿斯塔那古墓群206号墓葬,是高昌后期的张雄夫妇墓葬。

高昌国,位于今新疆吐鲁番市高昌区东南。生活在这里的人们,很多是西汉时期屯戍的后代。唐代贞观十四年(640年),唐朝统一高昌,设西州,行使州县制度。

吐鲁番阿斯塔那古墓群206号墓葬出土的墓志铭显示,张雄夫妇去世的时间相差较远,张雄卒于贞观七年(633年),其妻麴氏卒于垂拱四年(688年),相距55年,陪葬品也是分两次下葬,显示了唐朝高超的手工艺水平。史籍记载,张雄,字太欢,祖籍河南南阳,先祖为避中原战乱,经河西迁至高昌国。他官至高昌左卫大将军,是“入筹帷幄,纬武经文”的人物,极力主张高昌与唐交好,但是当时的高昌王麴文泰并未采纳其规谏,张雄郁郁而终。

张雄的夫人麴氏出身高昌王族,张雄过世十余年后,麴氏举家迁往中原地区,他们的儿子张定和、张怀寂在唐朝任职为官。麴氏81岁离世,唐朝诏封其为“永安太郡君”,以表彰其深明大义、教子有方。

麴氏的陪葬品是张怀寂命人制作的,具有鲜明的中原文化特征。张雄夫妇合葬墓出土的大批珍贵文物,对研究吐鲁番地区的政治、经济、文化等方面历史具有非常重要的意义,从不同层面体现了西域地区多元文化并存的历史现实,印证了中华文化在西域地区的深远影响。不仅如此,研究认为,整个阿斯塔那古墓群的墓葬形制、聚族而葬的丧葬方式,都与河西乃至中原丧葬传统一脉相承。

这批绢衣彩绘木俑是目前发现的唐代唯一一组穿衣俑。其制作特殊,形象、表情、装饰不同于常见的陪葬俑人。一般的陪葬俑大多严肃谦卑,毕恭毕敬,不宜调笑嬉戏。而这批绢衣木俑有一些喜笑、怒骂、悲啼、欢唱的情态塑造明显。这三尊木俑上最引人注意的地方就是绢衣。新疆特殊的气候使绢衣保存如新。绢衣中最引人注目的是缂丝的发现。缂丝过去认为起源于五代,盛行于两宋。因为这三尊木俑的出土,我们发现原来缂丝至少在初唐时期就已经出现。

一起来看看这三位“唐朝小姐姐”长什么样子吧。

第一位是身穿精美服饰的舞女,这位翩翩少女头上梳着高髻,高髻也叫峨髻,是唐代最为流行的发髻之一。女子皮肤白皙,画着浓眉,额头上贴有花钿,丹凤眼高鼻梁,脸蛋上涂了腮红,显得格外精神。

上身穿的窄袖绿绫襦衣,外面套着联珠团花纹的半臂,下身穿红黄相间的竖条纹长裙,这种裙子叫间裙,是用两种或者两种以上颜色的材料相互间隔排列而做成的裙子,每一间隔称为一“破”,唐代有“六破”“七破”和“十二破”的间裙,并且有红绿、红黄、黄白等不同的颜色。最后,腰间再用一根丝带固定。

第二位“小姐姐”也是穿的红黄相间的长裙,不同的是,她上身穿的彩色窄袖绢衣,腰上系的花锦宽带,肩上有披帛,裙子拖地,就像真人一样。

第三位“小姐姐”发髻的形状就像鸟的翅膀,额头画了红色飞燕状的花钿,眉清目秀,脸颊还画了斜红,樱桃小嘴上涂了口红,嘴角还有浅浅的酒窝,她上身穿米黄色长袖绢衣,下身穿橙色齐胸长裙,腰上也系有丝带。

三尊木俑的双臂都是由纸捻成的,然后插在肩部两侧的小孔内,这样可以展现不同的舞蹈动作。

这种纸臂绢衣木俑的外形与唐朝文献中记载的木偶基本一致。当时称木偶戏为傀儡戏,因此,有学者认为,这些绢衣彩绘木俑有可能是当时贵族庭院内表演的傀儡道具,也有可能是贵族举行丧葬仪式中的傀儡。

制作过程:

将头部和身躯分别雕刻后组合成型

∨

木俑的双臂均用纸捻成,插入肩部两侧的小孔内,便于表现各种舞蹈动作

∨

木俑头梳高髻,额至颈部涂施粉白色,并在其上敷深浅不同的红色,再在额部中央点缀花钿

∨

外罩彩色窄袖绢衣,披帛绕肩,衣裙曳地,宛若真人

(整合:张赏华 资料来源:CCTV国家宝藏、中国民族报、天山网、新疆维吾尔自治区博物馆公众号)