习近平总书记关切事·报效祖国 建功西部丨青春筑梦西部 挺膺时代担当

2025-05-01 16:08:04 来源: 新华社

青春应在哪里绽放?每个人都有自己的答案。

“西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重”“好青年志在四方”“到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去,做成一番事业、做好一番事业”……习近平总书记高度重视西部发展和青年工作,勉励广大青年服务西部、报效祖国。

在总书记指引下,新时代青年挥洒青春活力、汇聚西部发展强劲动力,让青春之花在西部热土绚烂绽放。

到基层去 到西部去

谷雨时节,在我国西北边陲的帕米尔高原上,塔什库尔干河冰雪消融,两岸草甸初泛新绿。

河流流经的新疆喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县,是我国唯一与三国有交界的县,平均海拔超4000米。这里常住人口约4万,是个“微型城市”,以农业、旅游业和边境贸易为主。

“塔县地势高、氧气稀薄,冬天很冷。”24岁的甘肃姑娘彭正敏,是2024年西部计划志愿者之一,分配在塔县团委服务,“越是艰苦的地方,越需要有人坚守;哪里需要,我就去哪里”。

怀着满腔的热忱,2024年8月,45名来自全国多地的大学生志愿者来到塔县。

吉林延边青年金俊吉今年25岁,原本对高原反应有所担心,但当他得知自己要到海拔甚高的塔县时,却没有丝毫犹豫:“总要有人去!”

“到县里塔什库尔干乡报到后,我接到第一个任务:全乡脱贫户卫生户厕整改。”金俊吉颇为骄傲地说,半年多时间,他参与完成了137座户厕的整改验收,占辖区内需要改厕总数量的一半,大大改善了当地群众生产生活条件。

“热合买提(塔吉克语意为‘谢谢’)!”这是23岁的黄荟如最近在塔县听到最多的一句话。毕业于甘肃政法大学劳动与社会保障专业的她,在塔什库尔干镇政府负责就业工作。

“我的工作跟专业还挺相关的。”黄荟如笑眯眯地说。她参与的第一场招聘会仅5家企业到场,应聘者寥寥。认真复盘、联系企业寻求开放更多酒店服务及建筑施工岗位、参与视频号宣传、在居民群里转发信息……在相关部门和志愿者的共同努力下,今年3月的招聘会异常火爆,吸引83家企业参加,最终100余人被录用。

春耕时节扎在田埂上助农助产、入户检查安全隐患、解决群众生活难题防止脱贫户返贫……“我们各展所长,过去的自己‘大大咧咧’,如今也变得‘体贴入微’。”金俊吉笑着说。

“这些弟弟妹妹们特别棒!他们真切提升了塔县干部的‘即战力’。”塔县团委书记姑丽孜巴·阿米尔告诉记者,去年这批志愿者是支援塔县的第一批西部计划志愿者,绝大多数已表示将在第一年结束后继续服务。

向下扎根 向上生长

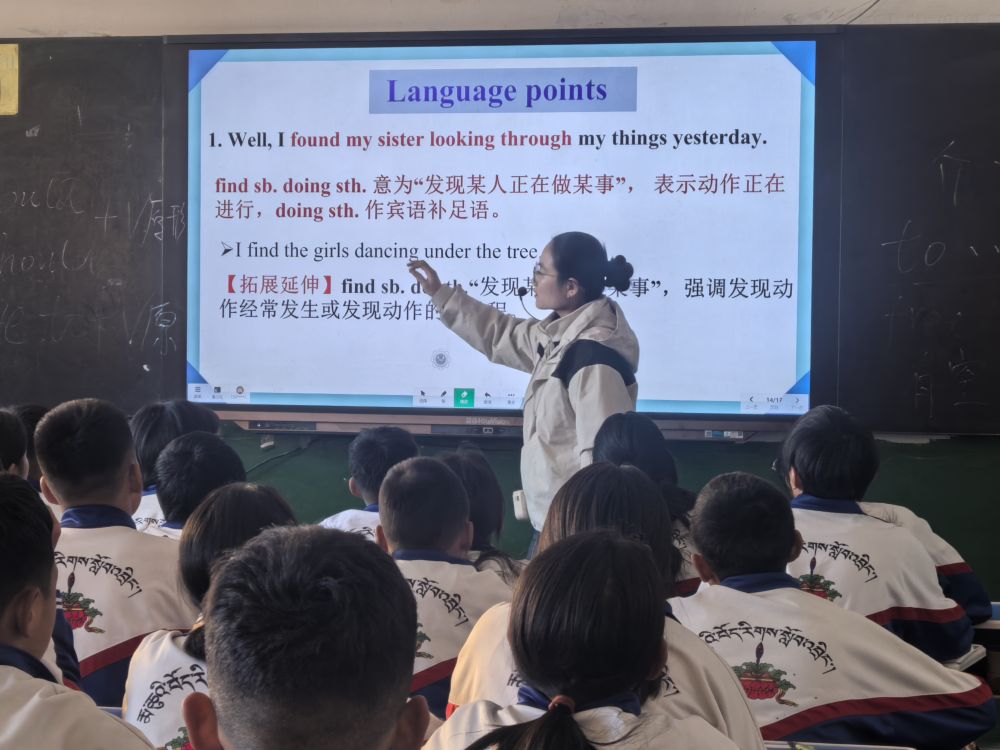

晨雾散尽,甘肃省玛曲县藏族寄宿制中学西校区里传来朗朗读书声。29岁的王福华站在讲台上发音清晰地领诵英文短句,56名学生齐声跟读。

玛曲,藏语意为“黄河”。在这里,黄河形成了长达433公里的“大转弯”,玛曲县也因此有了“天下黄河第一弯”的美称。

“从小长在平原、喝黄河水,大学毕业后才第一次来到海拔超3300米的黄河‘首曲’。”2020年毕业于安阳学院的王福华,是个土生土长的河南姑娘,从一名大学生志愿者,到走村入户的基层干部,再到一名人民教师,如今已在玛曲服务近4年。

在校时,王福华是负责宣传西部计划的学生干部,广袤的西部,让她心生向往。初至玛曲,她高原反应强烈,一连数天头疼、失眠、心悸。“我就白天上班,晚上去医院吸氧,医护人员都认识我了。”王福华不好意思地抿嘴一笑。

时任玛曲县团委书记的郑翠环回忆:“第一年,福华同志被分配到县委组织部,她从收发文、接电话、写材料干起,时常加班,从没听到她叫苦喊累。”

随工作组进村入户,王福华见到了数十年如一日坚守一线的干部,也记下了从上海到玛曲的草原“曼巴”王万青半个世纪扎根牧区的故事。

“习近平总书记说,新时代中国青年要担当时代责任。建设西部需要‘接力跑’,我会坚定地走下去!”第一年服务期结束,王福华选择续签。

2023年服务期满,王福华面临去留抉择。家人劝她回去,可她忘不了牧区留守儿童手捧课本的清澈眼神。

“这里更需要我!”她选择报考特岗教师,重回玛曲,“我要用所学所长,帮助这里的孩子们看到更多、走得更远。”

青春不以山海为远。自2003年“大学生志愿服务西部计划”启动以来,累计有4000余名像王福华一样的志愿者选择扎根甘肃,投身教育、医疗、农业等领域,成为基层建设的生力军。项目实施22年来,全国累计招募派遣54万余名高校毕业生到2000多个县(市、区、旗)开展志愿服务,为西部地区发展注入青春活力。

“我长大以后想当警察,要像王老师一样做有用的人。”王福华的学生贡曲达吉说。这让王福华想起5年前一路向西的自己——静待枝丫成繁花,是最动人的坚守。

追逐梦想 建功立业

4月8日,全球最大“华龙一号”核电基地——漳州核电2号机组热态性能试验顺利完成。作为我国具有完整自主知识产权的三代核电技术,“华龙一号”被誉为“国家名片”,其核心技术研发设计者来自位于四川成都的中核集团中国核动力研究设计院(简称“核动力院”)。

距福建漳州千余公里的核动力院园区里,基础研究部主任柴晓明正带领研究团队对耐高温材料开展基础研究攻关。他已在核能基础研究领域深耕近二十载。

“清华大学工程物理系本科毕业典礼上,一位校友说‘个人最大的贡献在于将个人理想与国家需求相结合’,这句话对我影响很大。”柴晓明说。2005年,他成为清华大学与核动力院联合培养的第一批博士,到成都开展研究工作。

1965年建院的核动力院,被誉为“中国核动力工程的摇篮”。柴晓明听前辈讲过那时的故事——老一辈科学家们从北京、上海等地,义无反顾来到四川夹江的大山里,开展我国第一代核潜艇研发实验。那时,用于办公的房屋,农房都不如。

“今天的西部,已是青年实现梦想的热土。”柴晓明说。

柴晓明攻读博士期间,我国核电设计软件这一关键前沿领域还依赖国外转让,自主创新也因此受限。为此,他自学软件相关知识,和团队夜以继日地工作。

“习近平总书记说,要‘让创新成为青春远航的动力’。我希望通过填补国内相关研究空白让自己的青春远航。”他说。

前沿攻关非一日之功,扎根的城市给予他滋养。成都拥有66所高等院校、110余万名在校大学生,以及国家高端航空装备技术创新中心等146个国家级创新平台,科技创新资源丰富。而“先落户后就业”“人才安居工程”等人才政策举措的相继出台,为新时代投身西部的人才解决了后顾之忧。

“面向国家战略需求和产业发展需要,我们统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,持续营造一流的科技创新生态。”四川省科学技术厅副厅长吴家桦说。

经过5年努力,结合新型复杂反应堆设计的核心需求,软件开发顺利完成,计算精度等参数均达到国际先进水平。经过数年迭代优化,这款软件至今仍位列国际同类软件第一梯队。

如今还担任核反应堆技术全国重点实验室副主任的柴晓明,带领团队开展反应堆物理、核安全等领域的基础研究工作。他的团队中,大量“90后”崭露头角,正成为核能基础和创新研究的骨干力量。

广袤的西部大地上,从实验室到“练兵场”,处处可见青年科技工作者们的身影。从“中国天眼”FAST到高海拔宇宙线观测站“拉索”,从“中国环流三号”到超瞬态实验装置……西部已经成为科技创新的新高地,也正在成为吸引青年人才的“强磁场”。

“新时代的西部,舞台更广阔,青年科研工作者站得更高,必将走得更远!”柴晓明说。

领衔记者:向清凯

文字记者:王博、任延昕、

吴光于、李力可、高晗、曹奕博

海报制作:栾若卉

海报画面由AI生成

策划:张晓松

统筹:贾真、刘梓桐

新华社国内部出品