新疆科研人员提出矿区生态修复四大路径

2025-04-27 19:59:41 来源: 天山网-新疆日报原创

天山网-新疆日报讯(记者谢慧变报道)4月27日,记者从中国科学院新疆生态与地理研究所(以下简称“新疆生地所”)获悉:新疆生地所研究员徐海量团队长期对新疆各大矿区进行生态修复,在实践基础上总结经验,形成了中国矿区生态修复的动态模式,为全球干旱半干旱地区矿业生态治理提供了科学范本。相关研究成果发表在国际期刊《生态工程》上。

矿业开发在推动经济增长的同时,也往往容易导致土壤侵蚀、水体污染、生物多样性锐减等生态问题。研究指出,中国作为快速工业化国家,亟须构建兼顾资源开发与生态保护的系统性修复框架。

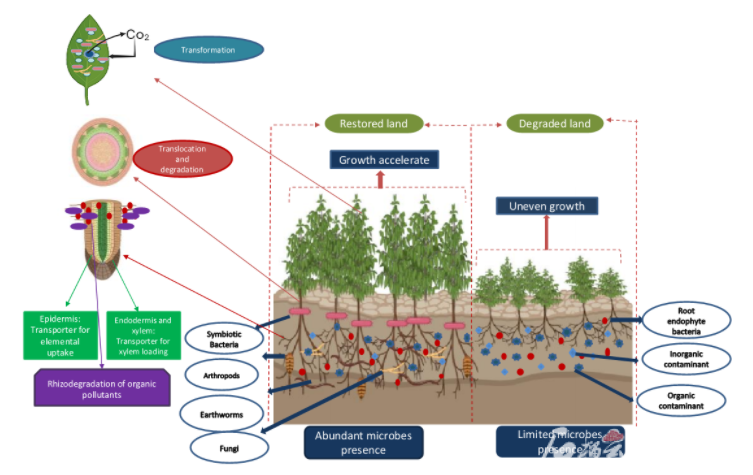

恢复土地与退化土地中微生物与植物的相互作用。图/新疆生地所提供

研究团队在长期实践基础上提出四大核心技术路径:植被重建、湿地修复、植物修复及土地利用转型,并通过整合遥感监测、GIS空间分析与人工智能技术,构建了智能生态修复管理系统,显著提升了修复效率与精准度。

新疆作为典型干旱区,其修复实践成为研究重点。在哈密大南湖矿区,徐州矿务集团有限公司联合徐海量团队成功将高矿化度矿井水(含盐量16克/升)转化为绿化水源,并筛选梭梭、柽柳等10种耐盐植物,通过滴灌控盐与微生物技术,使1600亩盐碱地植被成活率达47%—52%,成为全球高盐矿区生态治理的标杆案例;在阿尔泰山区,研究团队通过土壤重构与植被重建恢复地表覆盖;吐鲁番、伊犁矿区则推行居民参与式修复,将生态工程与生态旅游、可持续农业结合,实现“绿利双赢”。

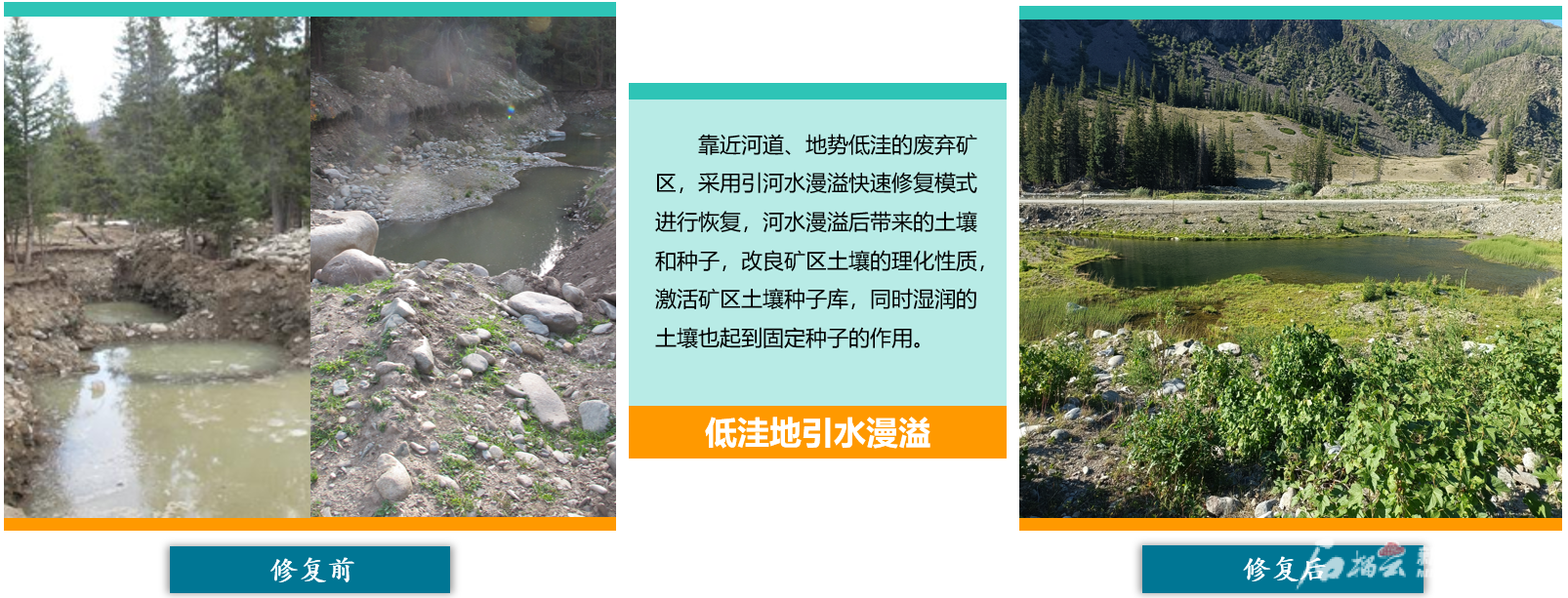

新疆生地所研究员徐海量团队对某区域矿山修复前后对比示意图。图/新疆生地所提供

徐海量说,新疆的复杂环境条件使其成为特殊生态区修复的“天然实验室”,其实践经验为全球干旱区提供了技术与管理双重借鉴,可推广至中亚、非洲等类似区域。

研究团队还认为,生态修复需政府、企业与社区的深度协作。例如,哈密项目通过政策引导,带动企业投资1.6亿元建设水处理设施,并调动职工将荒漠废地改造为“百果园”;尉犁县依托罗布麻种植带动8000余人就业,形成“防风固沙+经济增收”的社区参与模式。

此外,研究团队还呼吁建立矿业开发与生态补偿联动的政策体系,以制度创新保障修复可持续性。