何以中国丨巴楚佛头千年微笑何以征服现代观众?

2025-05-08 11:27:48 来源: 天山网

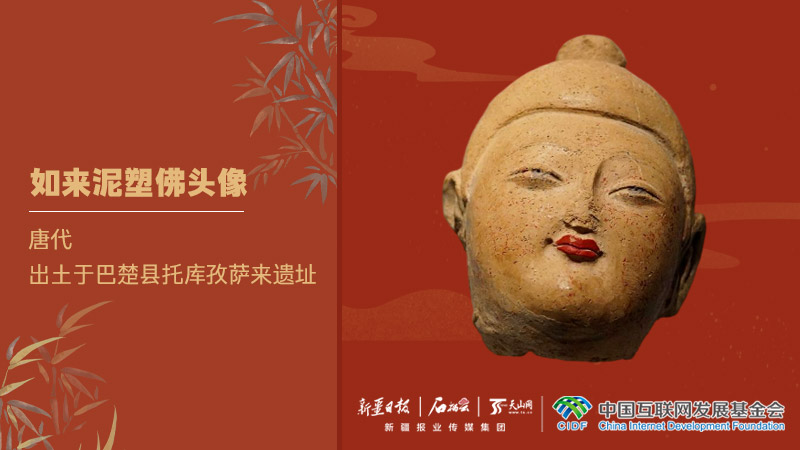

走进喀什博物馆,一眼就被那尊唐代如来泥塑佛头像“锁死”——圆润的小脸蛋上,浓眉挑得恰到好处,双唇朱红得像刚啜过石榴汁,最绝的是那抹似笑非笑的弧度,活脱脱一个“蒙娜丽莎·丝路版”。

这尊如来泥塑佛头像出土于巴楚县的托库孜萨来遗址——清朝人笔下的“唐王城”。头像高14厘米,宽9厘米,厚7.5厘米,发髻高而圆,浓眉,双目微睁,眉清目秀,五官端正,面带微笑,嘴唇通红逼真。面部绘有黑、蓝、红、黄色,是目前保存较好的泥塑,为国家一级文物。

虽历经千年风沙,如来泥塑佛头像仍眉眼生动,它的微笑恬淡、宁静,传递出古丝绸之路上巴楚海纳百川的胸怀与气度。

如来泥塑佛头像

托库孜萨来遗址是唐代文书记载中的“据史德城”所在地,曾一度成为喀什地区政治、经济、文化的中心城市。据文史资料记载,这曾是古龟兹与古疏勒的分界线,是一座依山傍水的军事要塞。到了唐朝,屯垦空前鼎盛,信仰佛教的儿女在这里繁衍生息。安史之乱后,托库孜萨来地区由于长期的战争、河流改道等因素,经济、文化逐渐走向衰落,最终被废弃。

清代学者王树楠编撰《新疆图志》记载:“今城(巴楚)东北一百五十里,图木舒克九台北山有废城,樵者于土中掘得开元钱,因呼为唐王城”。当地居民在该遗址中发现有唐朝开元通宝钱币,所以此城被称为“唐王城”。托库孜萨来遗址曾出土大量古文书、钱币、丝绸、毛织物、木器和佛教塑像、壁画等精美文物,具有较高的历史文化研究价值,其中最具观赏价值的是这里发现的大量佛教泥塑雕像。这些泥塑雕像,反映了唐朝时期喀什地区佛教艺术之兴盛。

托库孜萨来佛寺遗址发现的这些雕塑作品,主要包括佛陀、菩萨、天神、僧侣和世俗供养人等,其制作年代多属于公元6世纪至7世纪中叶,这些雕塑表现出犍陀罗艺术风格。这种风格样式起源于印度河上游,并通过当时的新疆人,沿着印度河、阿姆河穿越帕米尔高原流传至喀什地区。

千年时光流转,佛头的微笑始终未改,变的只是我们这些看客。丝绸之路上驼铃早成了历史回响,但这抹微笑却像一粒种子,在玻璃柜里生了根,在孩子们的眼睛里发了芽。它告诉我们:文明从不是尘封的标本,而是活着的传承——当我们的指尖划过展柜,便接过了古人递来的火种;当它的笑容映进手机镜头,便成了新时代的故事开头。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:赵静

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会

资料来源:天山网-新疆日报