看文物在她们手中“活”起来

2025-05-19 12:31:30 来源: 天山网-新疆日报原创

天山网-新疆日报记者 王新红

国际博物馆日前夕,记者走进新疆博物馆文物科技保护中心纺织品文物保护修复室:形制研究、裁剪面料、回潮平整、针线修复……文物修复师马叶桢、刘甜、邹英杰、贾舒涵、迪丽尼盖尔·艾尼瓦尔身着白大褂,戴着口罩和手套,在各自工作台前专注忙碌。宽敞明亮的工作室里,已修复好的文物与待修复的文物一目了然,排放有序。

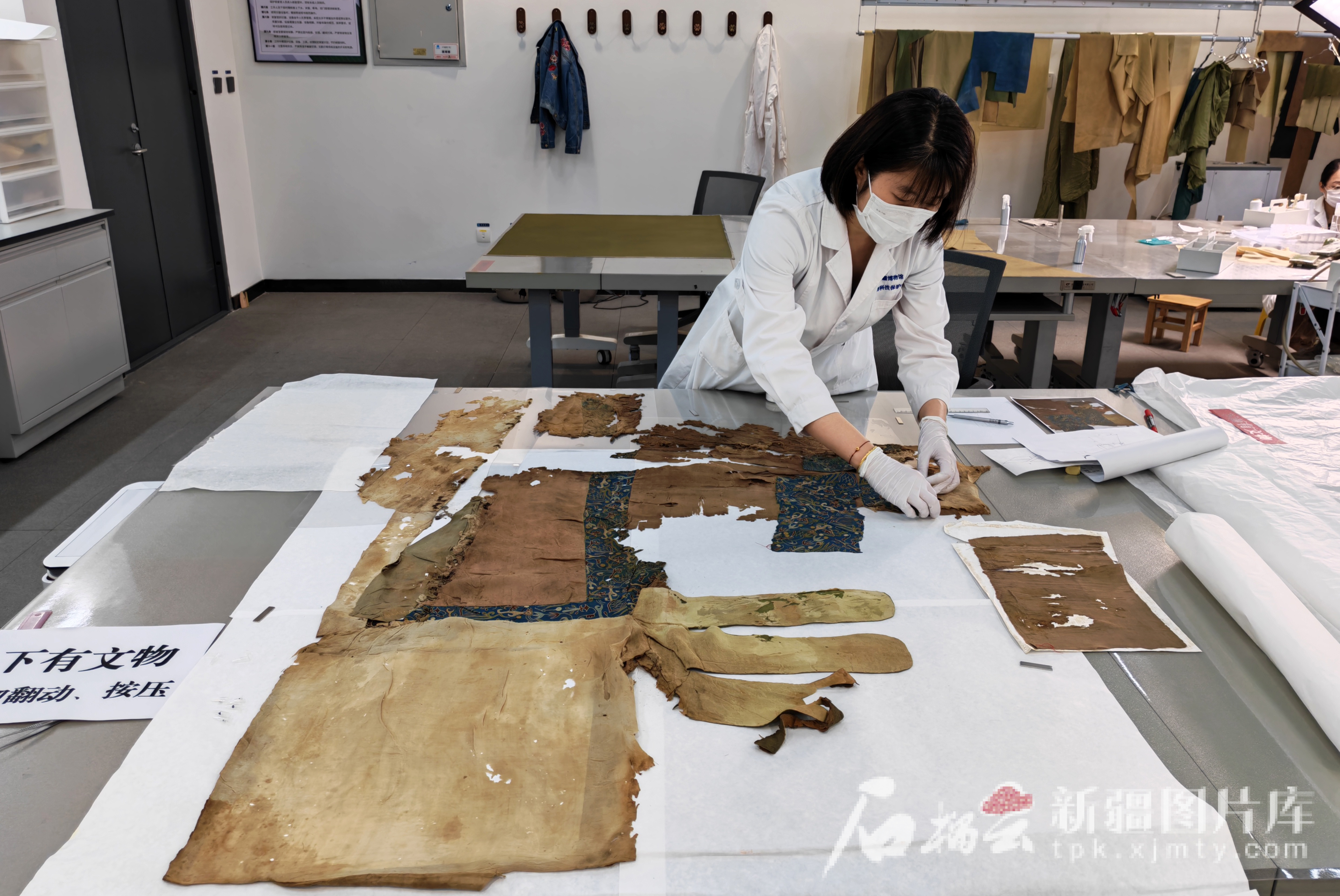

5月12日,自治区博物馆文物科技保护中心纺织品组组长马叶桢在研究文物的形制。天山网-新疆日报记者 秦梅花摄

“这件正修复的文物是1959年出土于民丰尼雅遗址M1号墓的黄绮绣花棉衣,为墓主所穿。”说话间,该中心纺织品组组长马叶桢轻轻揭开盖在文物上的一层宣纸,“一件文物从制定修复方案、进行检测分析、编写修复档案到最终修复完成,耗时很长,短则数月,长则一年以上。”

古代纺织品文物纹样精美、色彩鲜艳、工艺复杂,是我国宝贵的文化遗产。受时间与埋藏环境影响,出土的纺织品文物常伴有缺损、褪色、褶皱、虫蛀等病害,不少文物在保护修复前已难辨原貌。

5月12日,自治区博物馆文物科技保护中心纺织品文物保护修复室工作人员在讨论文物的修复方案。 天山网-新疆日报记者 秦梅花摄

马叶桢介绍,修复这件文物前,团队对其形制、裁剪、拼接方式、用料、刺绣工艺等进行了反复研究与实验,力求依据现存资料得出准确合理的信息,“许多出土纺织品文物残缺严重,有时看似一件衣服,实际仅存一半甚至更少。我们会根据残留织物形态及拼缝线走向,推断其原始样貌。”

对糟朽严重的文物进行清洁,是修复过程中的难题。此时,修复师们如同照顾婴儿般轻拿轻放,小心翼翼用除尘器逐点吸附污渍。清洗后,再将文物平铺台面整理,利用磁片固定,辅以背衬补全残缺部分。

5月12日,自治区博物馆文物科技保护中心纺织品文物保护修复室工作人员在修复文物。天山网-新疆日报记者 秦梅花摄

“平整文物时以织物经纬线为基准,尽量做到经平纬直,操作需缓慢轻柔。选用的背衬面料在材质、厚度、密度和颜色上,都要最大程度接近文物本身。”马叶桢说。修复背衬的染色更是考验功底——需先染小样,逐次调色后再染大布。为修复一件纺织品,染百个小样、耗时一周以上是常事。

一件耗时一年多修复完成的黄色短袖女夹衣平铺在修复桌上。这件与正在修复的黄绮绣花女棉衣同墓葬出土的文物,经修复后形制完整、精致华美,缝线痕迹几不可辨。

5月12日,自治区博物馆文物科技保护中心文物修复师贾舒涵(右)在缝合仿复制品。天山网-新疆日报记者 秦梅花摄

此刻,贾舒涵正聚精会神缝合文物复制品,迪丽尼盖尔·艾尼瓦尔专注于针法练习。纺织品文物修复需长期积累,前期针线技法练习是基础,每位修复师都需付出大量时间与精力。“文物修复师最大的特点,就是能沉下心来,对每一件经手文物负责。”马叶桢说。

5月12日,自治区博物馆文物科技保护中心文物修复师刘甜在研究刺绣技法。天山网-新疆日报记者 秦梅花摄

从事文物修复工作15年来,马叶桢团队已完成400余件文物的保护与修复任务,其纺织品修复技术与成果获业界广泛认可。她们执行的“新疆喀什地区博物馆藏纺织品保护修复项目”,获评“2021年全国十佳文物藏品修复项目”。

“文物不可再生,承载着丰富的历史文化信息,需要我们去挖掘阐释。能让跨越千年的文物在手中‘活’起来,是件自豪的事。”马叶桢说。