“新疆记忆”②丨乌鲁木齐 岁月变迁中的蓬勃新生

2025-05-22 17:57:11 来源: 天山网-新疆日报原创

天山网-新疆日报记者 张冬梅

“这是40年前的乌鲁木齐西大桥,这是现在的西大桥……”5月18日,71岁的摄影家李向东摩挲着两张构图相同的新旧照片,往昔岁月如潮水般涌来,他不禁感慨万千。

新老照片中,西大桥的变化令人瞩目,它由一座简陋的石桥蜕变为如今雄伟壮观的现代化大桥,周边的建筑也由低矮的平房演变为林立的高楼,狭窄的小巷子如今已拓宽为宽敞的马路,曾经昏暗的夜景如今被璀璨的灯火装点得流光溢彩。

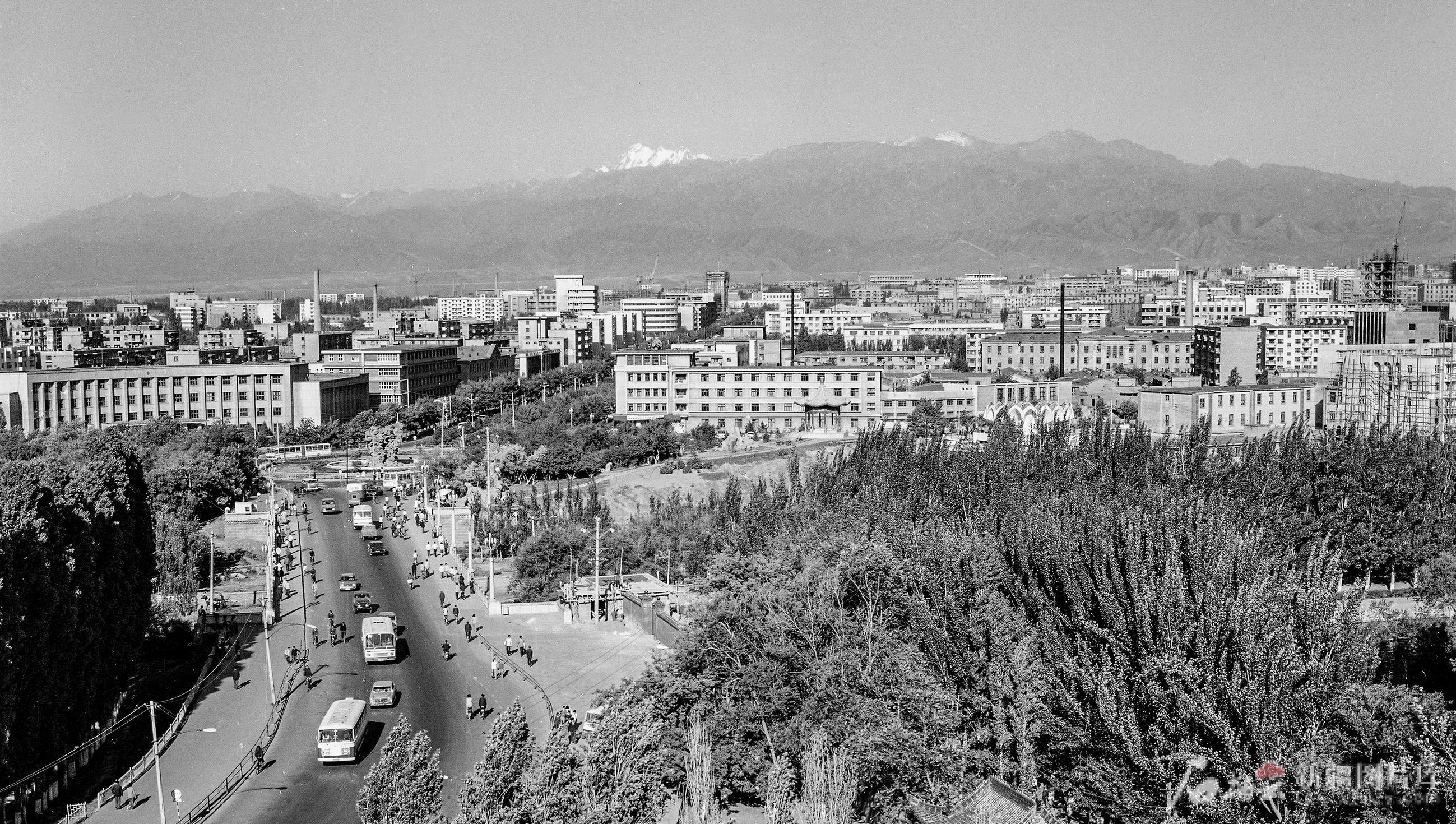

1985年5月,从友好南路新华印刷厂俯瞰拍摄的乌鲁木齐市西大桥及天山区街景。李向东摄

在自治区成立70周年之际,新疆日报社(集团)发起的 “新疆记忆”老照片征集活动中,李向东所拍摄的城市街景图格外吸睛,这些照片犹如一把把钥匙,开启了老乌鲁木齐人的记忆宝盒,也让年轻一代得以窥探城市的发展脉络。

李向东凝视着照片,思绪飘回往昔。他见证了乌鲁木齐从屈指可数的高楼到如今繁华遍地,记录着乌鲁木齐成长的故事。他笑着说:“现在的乌鲁木齐长‘高’了、‘壮’了,也越来越亮了,变化可谓翻天覆地。”

从屈指可数到遍地开花

20世纪60年代,乌鲁木齐市最高的建筑非新疆昆仑宾馆莫属,楼高38.15米,一共有八层,市民习惯称之为“八楼”。20世纪80年代初,9层高的新疆饭店第一次超过了“八楼”。到1985年自治区成立30周年大庆时,13层高的新疆华侨宾馆取代“八楼”成了乌鲁木齐当时最高的建筑。

退休前,李向东在新疆建筑设计研究院从事宣传工作,他与西大桥的缘分,就是在那时结下的。

1990年7月,从雅玛里克山上拍摄的乌鲁木齐市。李向东摄

1985年5月,李向东攀上西大桥桥头一座正在施工的塔吊上,拍摄了一幅以西大桥为前景的天山区街景照片。从那以后,他几乎每年都会在西大桥周边接近或相同的位置不断崛起的高楼上观察并拍摄。

1987年,李向东工作的新疆建筑设计研究院17层高的设计生产业务楼在光明路上落成,在当时可谓是“鹤立鸡群”。那时,李向东常登顶拍摄。

20世纪90年代,乌鲁木齐建成了一大批高层建筑,其中以银行和酒店居多,大部分都在20层以上,最高的中银广场达到了38层。

2000年后,106米的万年101大厦、229.99米的中天广场、187米的时代广场、149.9米的上海大厦等百米高楼拔地而起。

2003年,新疆国际大巴扎落成,这座融合新疆本土风格与现代元素的建筑,成为城市的文化旅游商业新地标。

“进入 21 世纪,高层住宅如雨后春笋般涌现,电梯直达配套齐全,居民的居住品质显著提升。”李向东说,他曾拍摄过的一些老建筑也逐渐被更高、更现代、风格多样的新建筑取代,城市高度不断被刷新。

从边陲小城到大都市

自治区成立之初,乌鲁木齐主城区面积并不大,南门距北门也就不到两公里,连接着西大桥和北门的光明路,是一条承载着城市记忆的街道。1958年,摄影家宋士敬从西大桥头拍摄的乌鲁木齐市光明路街景图中,光明路沿线兴建的一些红砖砌成的办公楼等建筑,成为那个时代乌鲁木齐城市风貌的代表。

1985年6月,李向东也从西大桥拍摄了乌鲁木齐市光明路街景。照片中,马路中间还有一条简单的绿化带,里面栽种着松树,道路上车辆稀少,以自行车和公交车为主,整条街几乎没有商业店铺。

在李向东的记忆中,那个时候,主城区东到青年路与五星路交叉的新疆生产建设兵团医院,再往前走几乎就是郊区,西到红山脚下不远的红山市场,南到二道桥一带的延安路,北到医学院,再往前走就是刚改造的北京路。“骑自行车半天就能逛完整个城市。”李向东说。

在李向东拍摄的一张二道桥照片中,二道桥民族用品商场对面基本还是一片农田和平房。这张偶然之作,成为乌鲁木齐城市变迁的见证。

2002年,总建筑面积达35000平方米的新二道桥市场建成,被命名为二道桥大巴扎,一个现代化的商贸中心矗立在世人面前。2003年,与二道桥市场一条马路相隔的新疆国际大巴扎建成后,二道桥商圈形成。再之后,大巴扎步行街、大巴扎美食街建成。

岁月流转,时代变迁。2000年后,红光山从戈壁荒滩变为会展片区,拥有景区与文化中心;河马泉新区与主城区的交通网络,实现便捷互通;白鸟湖片区以“产城融合、生态优先、民生为本”为发展主线,加速从一片工业热土向宜居宜业的现代化新城蝶变。

2024年9月,从友好南路上空用无人机拍摄的乌鲁木齐市西大桥及天山区街景。李向东摄

乌鲁木齐市统计局发布的统计公报显示,2023年乌鲁木齐建成区面积545.10平方公里。如今,穿梭在乌鲁木齐大街小巷,五层立交桥纵横交错,城市版图在岁月中不断扩张。“现在,我想再骑自行车拍摄这座城市是不可能了。”李向东说,城市越长越高,越长越大,他也越跑越远,越爬越高,想拍乌鲁木齐的大全景,更是需要爬到雅玛里克山顶去拍摄。

从昏黄路灯到流光溢彩

在过去40年的所有照片中,李向东很喜欢一组乌鲁木齐的夜景图。

1985年国庆之夜,当一簇簇节日焰火从乌鲁木齐市人民广场和红山公园升腾时,李向东守在当时最高的13层建筑——新疆华侨宾馆楼顶,第一次俯瞰拍摄了节日里的城市夜景。

李向东仍然清晰地记得,从新疆华侨宾馆楼顶俯瞰,大半个乌鲁木齐尽收眼底,仅有光明路、新华南路等主要街道的路灯昏黄亮起,其他地方几乎都隐藏在夜幕中。

那时的夜景灯装置也非常简单,就是家用普通照明的白炽灯沿着楼房屋顶轮廓一个挨一个排列安装,只有在重要节日时才能大放光彩。尽管如此,那一夜仍然给李向东留下极其深刻的印象,他觉得乌鲁木齐从来没有这么辉煌、这么亮堂过。

2019年,乌鲁木齐市全景。李向东摄

随着时间推移,西大桥周边的高层建筑不断落成,夜晚景观照明设施随之迭代更新。李向东在多个节日记录下城市夜景的华丽蜕变。

2019年,乌鲁木齐启动 “亮化工程”,对西大桥、友好南路等多处区域综合打造,城市夜景亮化形象大幅提升。新中国成立 70 周年时,《祖国万岁》灯光秀璀璨上演,李向东用无人机拍摄,只见乌鲁木齐化身 “不夜城”,绚丽灯光将城市装点得美不胜收。

“我只能用流光溢彩、美不胜收来形容。”对比往昔,李向东激动不已,感慨城市夜景已与上世纪 80 年代中期不可同日而语。他拍摄的一张张照片,不仅记录着城市的过往,也静静诉说着乌鲁木齐几十年间的沧桑巨变。