丝路瑰宝 | 来看千年前粟特人康延愿的“中华”情结

2024-12-21 22:03:08 来源: 天山网-新疆日报原创

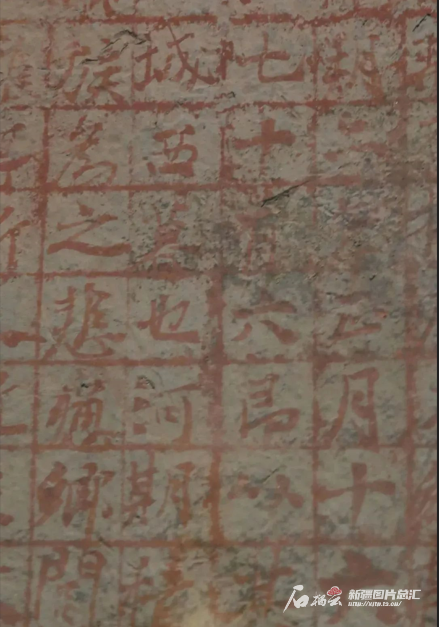

唐龙朔二年正月十六日康延愿墓志 吐鲁番博物馆供图

天山网-新疆日报记者 赵梅

“其先出自中华,远播届于交河之郡也。”1000多年前,生活在西州的粟特人康延愿在自己的墓志上留下了这样的铭文。他把家族将“中华”认同为祖籍的生平经历,一起写进了墓志里。

如今,这件名为“唐龙朔二年正月十六日康延愿墓志”文物收藏于吐鲁番博物馆,成为见证唐朝开放包容、奉行“大一统”和“天下一家”政治理念的重要文物。目前,这件文物正在法国展出。

这件文物2005年出土于吐鲁番交河故城沟西墓地的康氏家族墓,其长32.4厘米,宽32.8厘米,厚4.6厘米,上书汉字铭文,从右向左竖排,共有15行210字。

“君以立性高洁,禀气忠诚,泛爱深慈,谦让为质。乡邦推之领袖,邻田谢以嘉仁。”学者从墓志中的铭文分析认为,唐代在西州定居多年的粟特人,不仅在姓名、习俗上和当地居民一样,其埋葬方式、刻写墓志的习俗,也已被当地居民同化。

学者结合康延愿家族墓出土的墓志和墓葬排列方式分析得知,康氏家族最初是从西迁居至此,已经在当地定居70年,康延愿和父亲曾是高昌和西州的军事将领。“康延愿家族故乡并非中华,但他们却在墓志中说自己的祖籍‘出自中华’。从中可以看出,他们经过长时间的定居和融合,已经完全将自己视为中华民族大家庭中的成员,将中华文化认同为自己的文化之根。”吐鲁番学研究院编辑部负责人单爱美说。

墓志是浓缩的人物传记,在我国历史悠久。墓志里保存着不同时代的社会风俗、日常生活、信仰崇拜等,同时铭刻着各民族交往交流交融的印记,是人们感知历史的重要资料。

粟特人原本生活在古代中亚地区,在丝绸之路贸易中扮演着重要角色。中古时期,他们沿丝绸之路进入中原地区,不断从中华文明中汲取养分,并逐步建立起对中华文化的认同。从吐鲁番出土的文献可以看出,粟特人在5世纪前半叶就已生活在高昌。他们除了从事商业活动以外,还从事铜匠、铁匠、画匠、皮匠、兽医等职业。

唐代,中央政府将主管西域的第一个军府建置——安西都护府设在交河城,交河城呈现出商贾云集、贸易繁盛、各民族文化交流空前活跃的景象。不少西域人在唐政府任职,包括“领兵胡将”康延愿。这一历史进程,生动反映了中华民族多元一体格局和开放包容的胸怀。